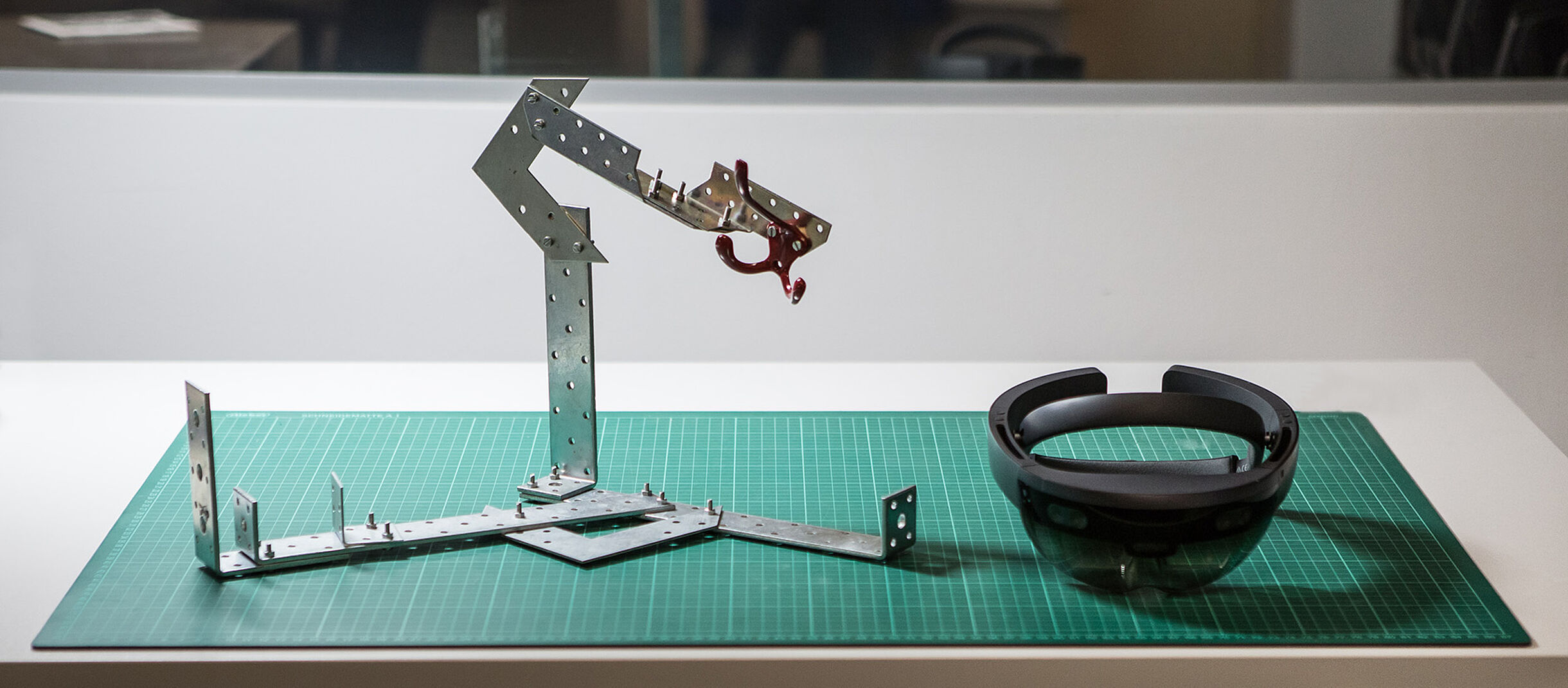

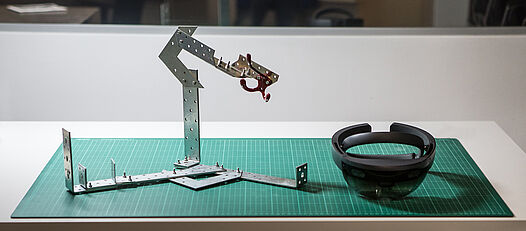

Menschen stehen bei der Benutzung von Maschinen oft vor komplexen Aufgaben, denen sie sich nicht gewachsen fühlen. Unter dem Schlagwort „Deconstructing Complexity“ entwickelt die User-Experience-Forschung am AIT Austrian Institute of Technology Methoden, die dem Menschen den Umgang mit Technik erleichtern sollen – sowohl im Alltagsleben als auch bei der Bedienung von Maschinen.