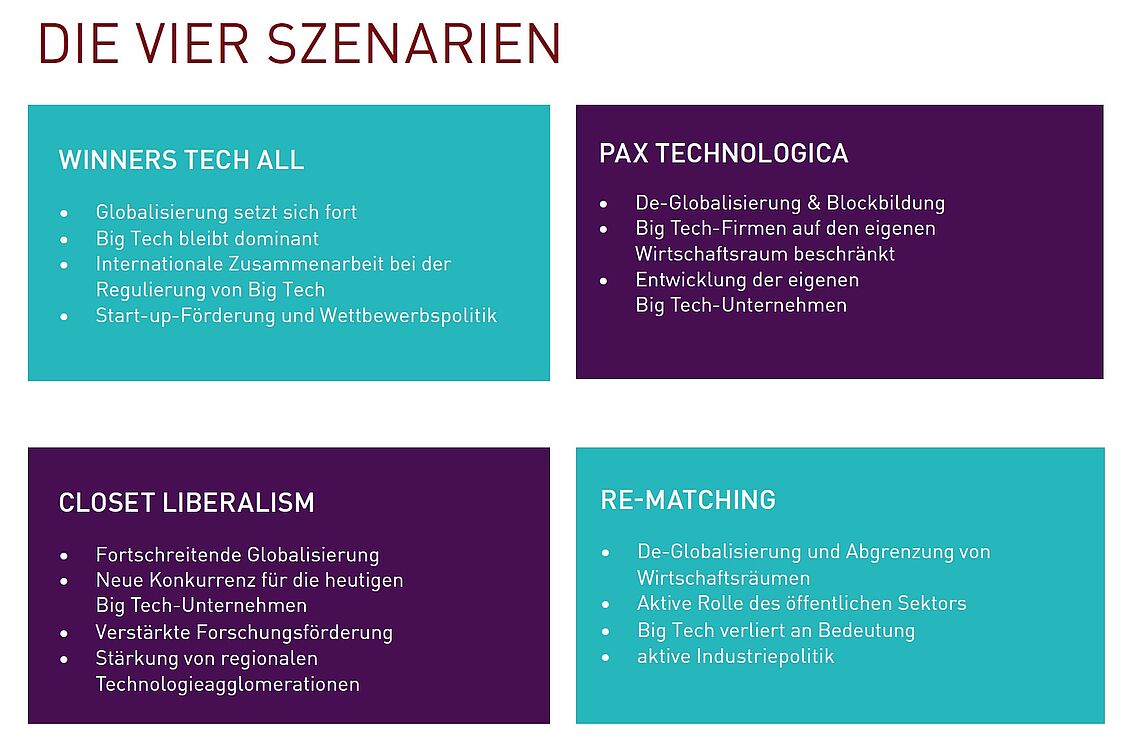

Big-Tech-Konzerne aus den USA und aus Asien feierten in jüngster Zeit einen wahren Siegeszug – Europa blieb dabei zurück. Wie diese Entwicklung weitergehen kann und welche Handlungsoptionen es für Europa und Österreich gibt, haben AIT-Forscher in einem „Foresight Brief“ dargelegt.